ダウン症の療育とは?

療育とは、「治療」と「保育・教育」を合わせた言葉です。ダウン症をはじめとした発達のゆっくりなお子さんが将来自立して生活できるように、医療機関や教育機関などがそれぞれ連携しながら、一人ひとりのお子さんの特性に合わせたトレーニングを行います。

ダウン症の療育は、いつから始めるのが良い?

ダウン症の療育は、おおむね3歳前後から受け入れている施設が多いです。中には0歳時から対応可能な施設もありますが、療育をいつから始めればよいかはそれぞれの状況によって異なります。お子さんの病状や体調、ご家族の状況に合わせて、医師とも相談しながら開始時期を検討してください。

ダウン症療育プログラムとは?

全国的に決まった「ダウン症療育プログラム」というものはありません。なぜなら一人ひとりの障がいや個性に合うように組み立てるのが療育の基本であり、「治療の方法」や「保育・教育の方法」に多くのスタイルがあるからです。

主な療育のプログラムとしては、乳幼児期には、寝返りやお座り、ハイハイなどを経て正しい姿勢で歩けるようになるための理学療法(PT:Physical Therapy)、着替えや食事、お絵かきなど日常生活の活動で体をうまく使えるようにするための作業療法(OT:Occupational Therapy)、ご飯を安全に、そして美味しく食べるための摂食訓練や、言葉やコミュニケーションの発達を促すための言語聴覚療法(ST:Speech Therapy)、認知機能の発達を促す心理療法などを組み合わせることが一般的です。また、ダウン症のある赤ちゃんの身体発達を促す「赤ちゃん体操」という運動プログラムもあります。

とは言っても、施設によっては独自のダウン症プログラムを組んでいるところもたくさんあります。詳しくはそれぞれの療育施設へお問い合わせください。

福祉サービスに関連する手帳

ここでは、障がいのある方がさまざまな福祉サービスを受ける時に必要となる手帳の概略についてお伝えします。これらの手帳はダウン症と診断されると必ず交付されるというものではなく、あくまでも障がいの程度に応じて交付条件が決められています。ダウン症の方の場合は、状態によっては手帳が交付されないこともありますので、詳しくはかかりつけの医師やお住まいの市区町村にお尋ねください。

療育手帳

療育手帳は、知的障がいのある方がさまざまな制度やサービスを利用しやすくすることを目的としたものです。受けられる福祉サービスには、保育や教育面での援助のほか、医療費や公共交通機関の割引、税金の優遇、就学・就労時の支援などもあります。地域によって名称が異なり、神奈川県では「療育手帳」、横浜市では「愛の手帳」、埼玉県では「みどりの手帳」と呼ばれています。

療育手帳は、発達期(18歳)より前に何らかの原因により知的障害が認められて持続している方、知能指数が各自治体によって定められた数値以下の方、日常生活に支障があるため医療や福祉・教育・就労などで特別な援助を要する方などに対して交付されます。障がいの程度によって4段階に区分されており、段階によって受けられるサービスが異なります。

療育手帳を交付するのは、18歳未満であれば児童相談所、18歳以上であれば心身障害者福祉センターです。

身体障害者手帳

視覚、聴覚、肢体不自由、心臓や消化器の障がい、疾患などがある人が、さまざまなサービスや制度を利用するためのものです。障がいの程度によって1~6級に分類され、分類によって受けられるサービスが異なります。

療育助成金を受けられるサービス

療育手帳や身体障害者手帳の他にも、療育支援を受けられるサービスや手当があります。ここではそのうちの一部をご紹介いたします。

乳幼児医療費助成制度

乳幼児医療費助成制度とは、各地方公共団体が乳幼児の入・通院(外来)に要する患者さんの自己負担金について助成する制度です。

各都道府県が事業を行っており、その実施主体は各市区町村です。したがって、対象年齢や所得制限、助成方式、自己負担金の有無などは各都道府県によって大きく異なります。各都道府県の基準に加え、さらに各市区町村の判断で対象年齢や助成の範囲を拡充しています。

特別児童扶養手当

知的障がいや身体障がいがある20歳未満の児童について、その保護者に手当が支給されます。支給額は、障がいの程度によって異なります。また、支給には保護者の所得による制限があります。

障害児福祉手当

身体又は精神に重度の障がいを有する児童に対して支給されます。身体手帳、療育手帳の等級や、問題行動があるかどうかなどによって、受給資格があるかどうかが決められます。

小児慢性疾患医療助成制度

治療期間が長く医療費の負担が重くなる、特定の慢性の病気に対する治療費用の助成制度です。ダウン症の場合は、医学的な条件を満たす場合のみ助成の対象となります。助成額は所得によって異なります。

集団や個別での療育訓練

療育訓練には集団で行うものと個別で行うものがあります。ここでは、主に病院で行われる療育について説明します

病院などの医療機関で訓練

ダウン症をはじめ発達に障がいのあるお子さんを対象に、小児発達リハビリテーションを実施している医療機関も増えてきています。訓練の内容はお子さんの状態に合わせて決められますが、主に前述のPT、OT、STを組み合わせて行われます。訓練の開始には医師の判断が必要ですので、かかりつけの医師とよくご相談ください。

訪問リハビリテーション

障がいにより定期的な通院が困難なお子さんや、自宅での動作(トイレ・移動など)の練習が必要な場合は、スタッフが自宅を訪問してリハビリテーションを実施することがあります。行っている施設はまだ少数です。また、医療機関での訓練と同様に、医師の指示が必要となります。かかりつけの医師とよくご相談ください。

療育の相談ができるところ

ダウン症の療育については、まず主治医の先生とよく相談をすることが大切です。その上で、客観的な第三者の意見や同じダウン症のお子さんを持つ親御さんの意見を聞いてみたいという方のために、療育支援を行っている団体をいくつかご紹介します。

ダウン症協会

ダウン症協会は、正式名称を「公益財団法人日本ダウン症協会」といいます。「ダウン症のある人たちとその家族の生活の質向上」をめざして活動している団体であり、ダウン症のお子さんをおもちのご家族や関係者に、具体的に役立つ情報の提供を行っています*1またダウン症のお子さんがいない一般の方に向けても、ダウン症について理解を深め、支援を広げていただくことを目的に、ダウン症についての解説や現状、ダウン症のある人たちの活動などを紹介しています*1。

入会すると、会報などダウン症についてよくわかる書籍の配布・貸し出しが受けられるほか、各種セミナーへ参加することができます。また、ダウン症児の親による電話相談を実施しており、実際に経験しないと分からないことなどの相談に応じてくれます。

地域の療育グループ

地域によっては、ダウン症児のための自主的な療育グループがあります。グループによって入会できる年齢や療育の方針が異なりますので、よさそうなグループがあれば実際に体験に行ってみると良いでしょう。

地域の親の会

「お住まいの地域+ダウン症+親の会」で検索をかけると、地域で活動するダウン症児の親の会を探すことができます。集会や講演会、療育キャンプやクリスマス会など、たくさんの行事を主催している会もあります。地域に密着した積極的な情報交換の場としても利用されています。

まとめ

以上、ダウン症の療育とはそもそも何か、療育を始めるのはいつからが良いか、療育プログラムについて、使える助成制度や手当など、ダウン症の療育について簡単にまとめました。ダウン症の療育をいつから始めたら良いのかは、お一人お一人の状況で異なります。可愛いお子さんのために一番良い方法を選ぶために、ここで挙げた知識を参考にしていただき、主治医の先生とじっくりお話ししてみてください。

【参考文献】

- 埼玉県立小児医療センター – 発達について

- ダウン症のあるくらし – ダウン症に関する情報(団体、療育手帳などの支援サービスなど)

- 小児慢性特定疾病情報センター – 医療費助成

- 東京都福祉保健局東京都心身障害者福祉センター – 愛の手帳について

- 子どもの低身長を考える成長相談室 – 乳幼児医療費助成制度の実態

- 医療法人ひまわり会札樽病院 – 小児発達リハビリテーション

- 公益財団法人日本ダウン症協会

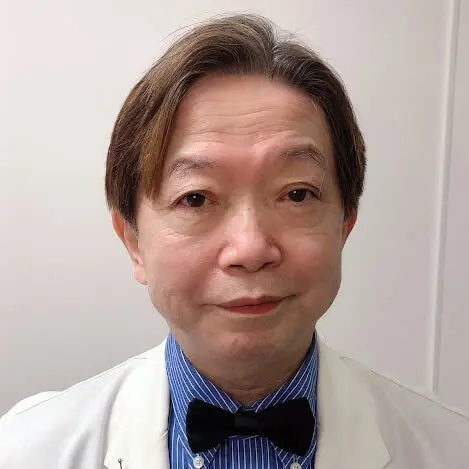

Article Editorial Supervisor

岡 博史先生

【役職】

【資格】

【略歴】

【所属】

【SNS】

中文

中文