ダウン症(21トリソミー)とは

ダウン症は21トリソミーやダウン症候群とも呼ばれている染色体異常です。ダウン症は、21番染色体の数が通常は2本のところ、1本多い3本(トリソミー)になっています。

染色体異常のうち一番頻度が高く、年間2200人前後のダウン症の赤ちゃんが誕生しています。

ダウン症の子供には、以下の特徴があります。

・筋肉の緊張が弱い

・発育がゆっくりな子供が多い

・精神発達がゆっくりな子供が多い

・目など特徴的な顔つきである

・心臓や呼吸器などに、合併症を持つことが多い

現代の医学では、ダウン症の原因となっている染色体異常を治すことはできません。けれどもさまざまな治療方法について、研究が進んでいて、治験も行われており医学の発展が期待されています。

合併症も多いため「大人になる前に死んでしまうのではないか?」「大人になって社会に迷惑をかけるのではないか?」と不安に思われることもあるでしょう。現在、ダウン症の子供の治療や診療、教育制度は確立されていて、働いているダウン症の方もいます。この記事の後半ではダウン症の教育を、厚生労働省や文部科学省の資料をもとに解説しています。不安や疑問を解決できるように、わかりやすくまとめていますぜひ参考にしてみてください。

ダウン症はいつわかる?

ダウン症はいつわかるのでしょうか?いままでは、出生後に顔つきなどの身体的特徴や合併症から、ダウン症を疑う場合に染色体検査が行われ、ダウン症と診断されていました。最近では、出生前診断でダウン症と診断されるケースも増えています。それぞれのケースを、くわしく解説します。

生まれる前にわかるケース

医学が進歩し、生まれる前にダウン症と診断できるケースが増えてきています。なかでも、NIPT(新型出生前診断)などの出生前診断は、超音波検査や採血検査で妊娠初期のママと赤ちゃんに負担をかけずに検査ができるため、NIPT(新型出生前診断)を希望するママは増えています。超音波やNIPT(新型出生前診断)は非確定診断と呼ばれています。「ダウン症の疑いがある可能性が何%あるのか」を調べる検査です。NIPT(新型出生前診断)だけでは「ダウン症かどうかを疑うこと」しかできません。そのため、絨毛検査や羊水検査と呼ばれる検査で確定診断をおこなう必要があります。

国内で2016年に生まれたダウン症の子供のうち、NIPT(新型出生前診断)などの出生前診断でダウン症と診断された子供は、全体の20%にのぼります。

生まれてからわかるケース

ダウン症の子供のうち、80%は生まれてから診断されています。ダウン症の子供には以下の特徴があります。

・頭が小さい

・平坦な顔、つり目、低い鼻

・耳の大きさが小さく、位置が低い

・舌が大きく、口が開いている

・全身の筋力が弱く、くたっとしている

・ミルクの飲みが悪い

ほかにも心臓病や呼吸器などの内臓疾患を合併する場合も多く、身体的特徴や臨床症状からダウン症を疑う場合に、染色体検査をおこないます。染色体検査は赤ちゃんの血液で調べられ、数週間で結果がわかります。

ダウン症の子供の教育

成長や発達が比較的ゆっくりなダウン症の子供の教育や療育は、発達や障害にあわせた配慮が必要です。乳幼児〜高校生それぞれに必要な療育や教育があります。具体的に解説します。

保育所・幼稚園

ダウン症の子供たちは、体も心も全体的にゆっくりと発達します。身体的には首のすわりやお座り、歩行が遅れる場合があります。さらに、筋力が弱いため、飲み込む・噛むといった食事に関連した発達も遅れやすい特徴もあるのです。言葉の発達もゆっくりになる傾向があります。発達障害や知的障害など、発達の遅れが見られるのがこの時期の特徴です。

ダウン症の子供たちは、地域の保育所・幼稚園だけでなく、障害のある子供たちのための療育。保育施設に通います。保育園・幼稚園では、他の子供たちと同様に園生活を送る場合もありますし、子供の状態に合わせてクラスに加配保育士を配置する場合もあります。

さらに「療育」といって、障害のある子供たちのために、食事や日常生活、言葉や状況の理解、コミュニケーションの成長・発達を促す施設があります。具体的には、療育センター、児童発達支援センター、児童発達支援事業所、医療型児童発達支援センターといった名称で呼ばれています。就学前に適切な療育をおこなうことで、大きくなってからの成長・発達にも影響を与えることが研究でわかっています。どのような施設があるのかは自治体によって異なります。子供の障害や発達の程度によって、受けられる支援が異なりますので、地方自治体や施設のホームページを確認してみてください。

小学校

小学校は子供の状態に合わせて、以下の4つの選択肢があります。

・通常学級

・通級指導教室

・特別支援学級

・特別支援学校

通常学級は、地域の小学校でダウン症ではない普通の子供たちと同じクラスで学習します。

一般級・普通学級とも呼ばれていて、ダウン症のなかでも、比較的知的障害や発達障害が軽く、日常生活がある程度自立している子供が対象です。

通級指導教室は、通常学級に通う比較的障害の軽度のダウン症の子供たちが、通常学級に在籍しながら、子供一人ひとりの個性に合わせた個別の指導を受けるための教室です。

特別支援学級は、地域の小学校の中にある、個別の配慮を必要とする子供が通うクラスで支援級とも呼ばれます。ダウン症だけでなく、身体・精神面の配慮が必要な子供が通います。学習内容は、普段は支援学級で一人ひとりに合わせた学習をします。体育や学校行事などの一部の授業は、通常学級の子供たちと一緒に受けるのです。

特別支援学校は、一人ひとりの成長・発達に合わせた個別の指導が必要な子供たちが通う学校です。通学する人数も少なく、1人の教員が担当する子供の数も少なくなっています。特別支援学校は、より一人ひとりに配慮された教育を受けることができます。科目にも特徴があり、一般的な学習以外にも、日常生活動作や社会で生活するために必要な生活動作、作業をおこないます。

ダウン症の子供たちの就学先は、子供の状態に合わせて決める必要があります。保護者もどのように決めたらいいのか、子供の将来に悩まれることもあるでしょう。文部科学省は、障害のある子供の就学先決定を、以下のように定義しています。

「本人・保護者の意見を可能な限り尊重し、教育的ニーズと必要な支援について合意形成をおこなうことを原則とし、障害の状態や必要となる支援の内容、教育学等の専門的見地といった総合的な観点を踏まえて市町村教育委員会が決定することとなっています。」

引用:文部科学省 障害のある子供の就学先決定について

教育委員会が就学時健康診断や保護者との個別面接を通して、支援学校の判定が行われます。ダウン症の子供の就学先は地域の教育体制や、フォロー体制によって異なります。教育委員会とよく相談し、子供の進学先を考えていきましょう。

中学校

中学校にも通常学級・通級指導教室・特別支援学級・特別支援学校の4種類があります。成長にともない、成長・発達の個人差が大きくなる傾向があります。小学校では通常学級であった子供も、通級指導教室や特別支援学級・特別支援学校への進路変更をおこなう場合が少なくありません。先生や教育委員会と相談し、子供の特性に合わせた進路を検討しましょう。

高校

高校では小学校・中学校の義務教育期間とは異なり、特別支援学級や加配をおこなっている高校はあまり多くはありません。また、ダウン症ではない子供との、学習面での差が大きくなります。結果、多くの子供が特別支援学校へ進学します。特別支援学校では、子供の能力や特性に合わせた個別の指導に重点をおいています。たとえば、日常生活の自立を目指す子供や、進学や企業就職を目指す子供までさまざまです。卒業後の進路を見据えた生活支援もおこない、将来の自立を目指すのも高校での重要な教育の1つです。

放課後等デイサービス

放課後等デイサービスは、2012年の児童福祉法改正で設置された施設です。6歳から18歳の学童が対象です。必要があれば満20歳まで通うことができます。学校の授業後や長期休暇中に通う、障害をもつ子供たちが通う学童保育のような施設です。放課後等デイサービスは自立した生活をおこなうための訓練を行ったり、創作活動・作業活動を行ったり、子供の居場所の提供などの役割があります。施設の設備や目的、提供されるサービス、規模、受入れ状況は施設によって異なります。自治体の担当者に確認したり、園や学校の先生に相談したり、地域の保護者の口コミを聞いたりし、子供にあった施設の利用を検討しましょう。

ダウン症の子供を迎える準備

妊娠中や出産後に、子供がダウン症の可能性がある、ダウン症であるとわかった場合に、不安や疑問を抱える方も少なくありません。ここからは、ダウン症の子供を迎える準備を、2つ紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

生まれる前にできる準備

ダウン症の子供が生まれる確率は、母親の年齢が高くなるにつれて上がることがわかっています。高齢出産の場合には、NIPT(新型出生前診断)などの出生前診断をおこなうケースが増えています。ダウン症児の確率を知ることで、出生前から子供に必要な準備をする時間をもつことができます。

「産む」「産まない」の選択だけでなく、生まれた後に適切な治療が受けられる環境を整える必要があります。ダウン症の子供たちは、心臓や呼吸器の内臓の合併症を持って生まれてくる確率が高いといわれています。さらに合併症がなくとも、筋力が弱く自分で上手にミルクを飲めない場合もあります。生まれた後に適切な治療が受けられるNICU(新生児集中治療室)がある医療機関に、妊娠中に転院する場合もあります。子供の病気によっては、生まれてすぐに手術が必要になるケースもあるため、医師と相談し慎重に病院を選ぶようにしましょう。

ダウン症とわかったら相談できる機関

赤ちゃんがダウン症とわかったら、自分自身や家族で抱え込まないようにしましょう。かかりつけの産婦人科医や看護師・助産師だけでなく、相談できる窓口はたくさんあります。

一番のおすすめは「遺伝カウンセリング」です。遺伝カウンセリングは医師や専門的な知識をもつ遺伝カウンセラーが、赤ちゃんの染色体異常の原因や特徴、次に生まれてくる子供への遺伝の可能性を、医学的知見をもとにわかりやすく解説します。さらに、ご家族の心理的・精神的サポートもおこないます。

ヒロクリニックNIPTでは、日本産科婦人科学会専門医および出生前コンサルト小児科医、臨床遺伝専門医が在籍しており、予約制で遺伝カウンセリングを受けることができます。ご希望の場合には、担当医や看護師にご相談ください。なお、ヒロクリニックNIPTでは、出生前診断を受けられた方のみ遺伝カウンセリングをおこなっています。検査前のカウンセリングは実施していないため、ご了承ください。

まとめ

ダウン症かどうかの可能性は、NIPT(新型出生前診断)により生まれる前から知ることができます。NIPT(新型出生前診断)検査は非確定検査のため、確定診断には羊水検査や絨毛検査をおこなう必要があります。出生前に、ダウン症の可能性があるか知りたい場合には、NIPT(新型出生前診断)を検討しましょう。NIPT(新型出生前診断)を行わず、出生後にダウン症が疑われる場合には、染色体検査で確定診断をおこないます。

いずれにせよ、ダウン症児の出生後の治療や療育、社会支援は確立されていて、国や地方自治体からさまざまなサポートを受けることができます。

不安や疑問も多いでしょうが、担当医師や助産師・看護師・遺伝カウンセラーにぜひご相談ください。

- 公益財団法人日本ダウン症協会

- 厚生労働省 – 21トリソミーのある方のくらし

- 厚生労働省 第2回 NIPT等の出生前診断に関する専門委員会 – 小児科医からみたNIPTの課題と今後

- ヨコハマプロジェクト – ダウン症のある子どものくらし(乳幼児期、学齢期、中学・高校時代)

- 国立成育医療センター – ダウン症(ダウン症候群)

- 文部科学省 – 5. 障害のある子供の就学先決定について

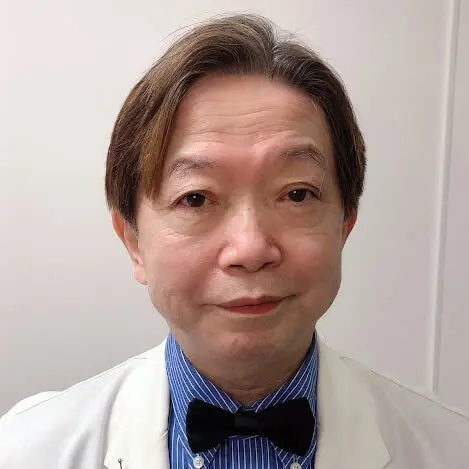

Article Editorial Supervisor

岡 博史先生

【役職】

【資格】

【略歴】

【所属】

【SNS】

中文

中文